- 投稿 2024/06/28

- 未分類

本記事は『広島デモ分断の真相シリーズ』の第8回目となります。

以下の記事を全て読まれているものとして、話を進めさせていただきます。

前回、2回に分けて、谷本氏のグループ内での発言を、本人の許可をもらって全て公開しました。

登壇の無断取り消しは妥当なのか?谷本氏の発言を集めてみた【前半】

登壇の無断取り消しは妥当なのか?谷本氏の発言を集めてみた【後半】

これを公開しようと思った理由は、

主催者さん達が、今回の揉め事は全て谷本さんや私が悪い...と嘘をつき続けているからです。内容は、

私がグループ内で議論した事で、見ていて耐えられない程傷ついた人がいた...とか、

私と谷本さんがマイナス発言ばかり繰り返していたから...というものです。

...これ、中にいなかった人は分かりません。

だから理由を聞いたら、「そーなんだ。それは悪いよね」...と信じてしまうのです。

そして、解散には正当性があるし、決まっていた登壇を勝手に取り消しても問題ないよね...という(主催者さんにとって都合の良い)意見に染まっていきます。

伝えたのが親しい人だった場合や、見た目が紳士的だった場合、コロっと騙されます。

そういう人がいるので、これは真相を明らかにする必要があると思いました。

それで、登壇取り消しの被害を受けた谷本さんが、グループ内でどんな発言をしたのかを公開したのです。

予想通り、読んだ方から、「谷本さんの何が(実行委員外し、登壇取り消しされるほどの)問題なのかわからない」という感想をいただきました。

唯一、ここはよくないかも...と言われるのが、「表現が固い」です。内容についての悪い評価は今のところ聞きません。

谷本さんは実行委員会の中で何も問題を起こしていないから当然です。

...にも関わらず、嘘を流している情報が入ってきたので、真相を説明していきます。

元実行委員からのアドバイス

6月18日に、元実行委員メンバーだった一人からメッセージが入りました。

その人とは何度かやり取りをして、最終的に決裂という形になりました。

彼女は、このデモについて、以前は私と同じような見解だったのですが、意見が真逆になっていました。

その時に伝えられた事で、不審な部分がこれです(要約します)。

●この先の活動も含めて、こちらの方が分が悪い

●今のままじゃ、大変な事になる、絶対にマズいことになる

●今のままじゃ、この先絶対困る

●今の敵対関係をどうにかしないとマイナスになる

●今までやった活動が無駄になる

●これ以上事を荒立てないで欲しい

理由を聞いても全く答えす、電話にも出ようとしなかったので、今も正確な理由はわかりません。

ただ、だいたい想像はついたんですね。

彼女から連絡があったのは 6月18日。そのすぐ前に、私は以下の記事を書いています。

【広島デモ】無断で登壇を取り消した理由と、分断がないと言ってる人たちの本音

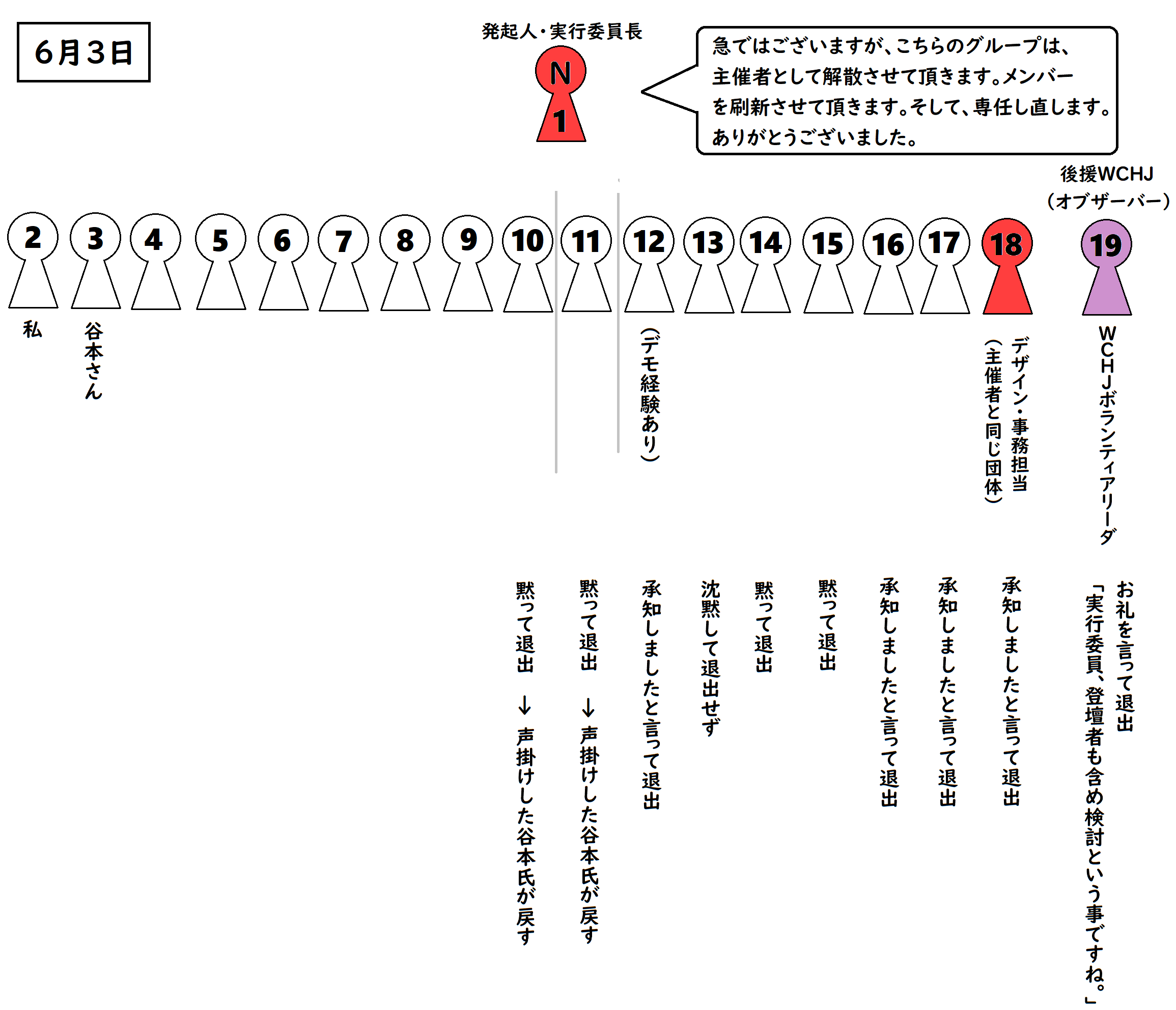

これを書いた事で、主催者Nさん、デザイナーさん、⑫さんが嘘をついていたことがハッキリしたのです。

バレたら、他の方法で対処するしかないです。

謝るか、圧力をかけて揉み消すか、無視するか...。

⑫さんや、デザイナーさんが以前、著作権違反だと脅してきたことがあったので、同じように、圧力をかけると思っていました。

活動やってて、何度か揉め事を経験したら、だいたい想像できるようになってきます。

こちらの人間関係を崩しにくる予想はしていました。

そのタイミングで不可解なアドバイスがきたのです。

全く関係ない人が犠牲に

その後、トンデモない情報が入ってきました。

先日『日本列島100万人プロジェクト』が主催する、九州のデモがあったのはご存じでしょうか?

当ブログでもお知らせしました。翌日は熊本でもあったそうです。

この2か所のデモに参加したある方が、スタッフからキツいことを言われたんだそうです。

その内容は、あんた広島の人なんだって?と切り出され、

谷本さんの肩を持つなら徹底的に排除する。

SNSで書いて酷い。

今まで一緒にやってたのに。

片方の言い分だけ聞いては駄目。

谷本さんの方が分断している。

...など、初対面なのにそこまで言うかと思ったそうです。

何故言い返さなかったのかと聞いたら、あまりの出来事にそういう気にならなかったみたいです。

まあ普通は、初対面でこんなこと言いませんから...。

ましてや『日本列島100万人プロジェクト』を応援したい気持ちで、県外から来ている人に対してです。

広島デモの分断が原因でこうなったので、この出来事を知った時、私としても申し訳ない気持ちになりました。

これ、大問題です。

彼は根性が座っているので、これだけの事を言われても、意外に傷ついていなかったですが、普通の人だったら凹むと思います。

色んなやり方があるし、他のチームの方針なので、口は出したくないのですが、さすがに酷いです...。

まず初めに言っておきます。オブラートに書きましたが、どんなシチュエーションで、誰が、誰に言ったかは分かっています。

私が注目したいのはそこではなく、何の為にそんな事を言ったのか?悪意があるのかどうか?という事です。

名前を伏せるので、説明の為に、100万人プロジェクトのスタッフという言い方をします。

そのスタッフは、谷本さんがSNSで書いたと言ったようですが、

これは100%嘘です。

デモの真相を発信しているのは、当ブログの管理者である私です。

谷本さんがグループで投稿した内容等を私のブログに引用する為に、本人から許可はもらいました。

その流れで、公開前にシリーズ6と7だけ、誤字脱字のチェックをしてもらいました。

それ以外の記事の内容、文章は、基本的に全部私一人で考えて書いています。その際、心ある人からの情報提供はありがたく活用させて頂きました。

誰かに言われて書いているわけでもなく、私自身に起こった出来事を、記録に残しています。

一応言っておくと、ブログは日記のようなもので、SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス。ネット上のコミュニティサイト)ではありません。

第一作目だけは急いでお知らせしたい内容だったので、自身のfacebook上にリンクを張り、簡単な説明を添えました。

記事に誘導する為の紹介とリンクを張っただけなので、「SNSに記事を書いた」...と表現するのは、適切ではありませんね。

で、それを相棒がfaecbookでシェア、感想を書いてくれました。

谷本さんはこの件に関して、書いてもなければ、シェアもコメントもしていません。イイネさえ付けていません。

彼が書いたというのは、

全くのデマなのです。

私の記事を読んだ人が、それぞれのやり方で拡散することはあると思います。ブロガーとしてはありがたいです。

谷本さんが書いていないことぐらい、facebookやtwitter(X)でちょっと調べればわかる事です。

この程度の裏取りをせずに、ガセを拡散するようなら、活動家として、情報発信者として軽率だと思います。

「他の情報もこんな適当なのか...」と、信頼を落としてしまうので気を付けた方がいいです。

嘘の元

スタッフ本人がその場でついた嘘なら悪質ですが、もしかしたら騙されて、誰かから聞いた嘘を信じているだけなのかもしれません。

その人は以前もそういう事があったので、その可能性も捨ててはいないです。

もし騙されていたとしたら、そのスタッフに嘘を吹き込んだ人がいるはずです。

嘘の内容が、「広島デモ分断の真相をSNSに書いた」なので、書かれて困る人達がやっていると考えられます。

つまり、過去にこの件で嘘をついてきた主催者Nさんと、その仲間達です。

しかし、1つ不可解な点があります。

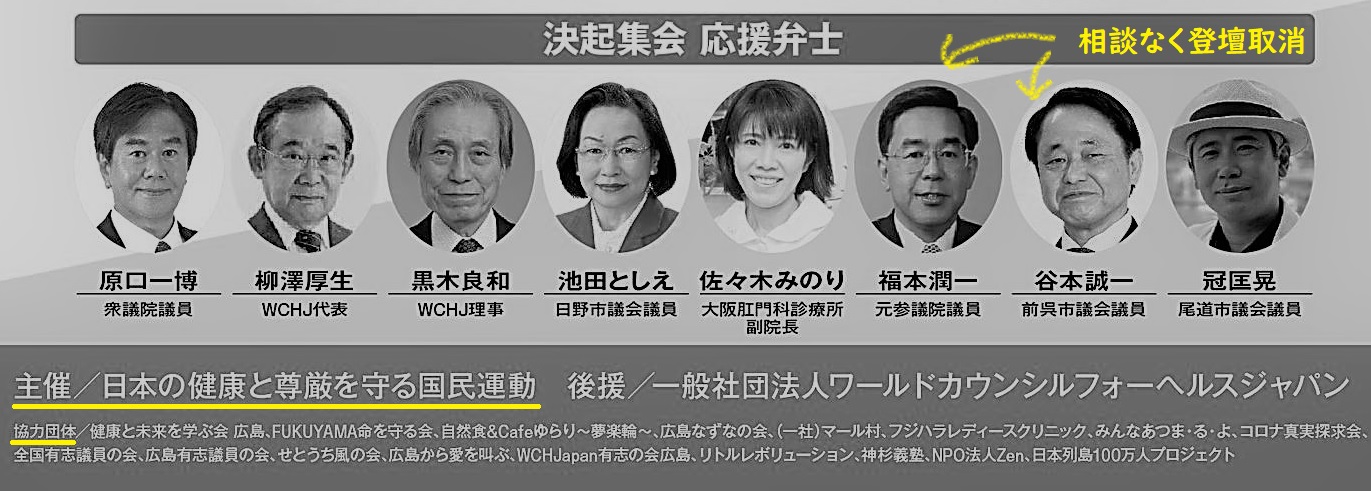

広島デモ実行委員会内の問題なのに、関係ない『日本列島100万人プロジェクト』(協力団体の1つにすぎない)が何故こんなことをするのかです。

私は、シリーズを通して、100万人プロジェクトの事なんてほぼ書いてないですし、

代表の毛利さんの事も書いていません。

彼らの事は全く悪くいってないどころか、告知の協力までしています。

それなのに、『日本列島100万人プロジェクト』のデモに、広島デモの実行委員と関係ない人が、参加しただけで、何故嘘を元に排除宣言されるのか...。

SNSだろうが何だろうが、書いた事自体が気に入らないなら、私を排除すればいいだけですが、何故谷本さん?

私はより多くの人に情報を伝えたい...と思って書いているので「著作権ガー!」とか言いませんが、それでも、自分が時間かけて書いた記事を谷本さんが書いたみたいに言われると、ちょっと悲しいです。

谷本さんと付き合いがある人は徹底的に排除するという発想は、あまりに酷いし、団結ではありません。

この話を聞いた時、元実行委員メンバーのアドバイス「このままじゃ大変なことになるよ」「分が悪い」というフレーズが思い出されました。

つまりあの意味は、私や谷本さんとその仲間達は、デモ実行委員側の人達に排除される...

こういうことだったのかもしれません。

憶測ですが、現実に起きたので、可能性は高いです。

私ではなく谷本さんのせいにした理由

最近の市民運動は規模が大きくなり、政治的な思惑があるように感じ取れます。

谷本さんは議会ではどんどん追求していましたが、それ以外では、人の事を悪く言わない気が小さいところがあります。

どちらかというとネットに書く事も良く思ってないです。私の記事も含めて...。

だから最初、字幕大王さんを「人を批判するやつは嫌いじゃ!」と言って拒否したのです。

※関係修復するのに半年かかりました。その後は、ニコミ会のイベントに参加したり、選挙の協力もしてもらいました。

私は元々ブロガーなので、この情報が必要だと思ったら記事にします。批判と捉えられることも多いですが、私は以下のような事を頭に入れて記事を書いています。

今回のように、放置したらまた被害が出る可能性があれば、みんなに伝えなければいけないと思っています。

今回の出来事は、反対意見を言う奴は気に入らない、排除しようという動機がスタートでした。

排除した側は、その行為を正当化する為に、嘘をつくようになり、中の事を知らない人に吹聴しています。

聞いた人は、調べもせず拡散している可能性もありますし、そうではなく、意図的に嘘を拡散している可能性もあります。

見せしめとして。

この状態は、被害者だけはでなく、その様子を見ていた人の心理にも影響します。

もしかしたら、自分も同じ目に合うんじゃないか...そう思ったら、おかしいと思っても、自分に不利になるような事は言わなくなっていきます。

これが腐敗の始まりであり、活動を委縮させる行為なので、誰かが注意しないといけません。

私が書いた記事を、谷本さんが書いたと嘘をつくなら、イメージを落とす事が目的です。

無名で実績もない私のイメージを落としても、ハッキリ言ってダメージになりませんが、谷本さんの場合はそういうわけにはいきません。

谷本さんの肩をもつなら排除...と言うのは、孤立させる、支援者を失くす、信頼を落とす、活動しにくくさせる...ようにする事が目的です。

少し前、⑫さんが、元職の議員であることをバカにしたようなメールを、相棒に送っていました。その内容を要約するとこうです。

●谷本さんを外したって(相棒が疑問をぶつけた)言っているが、チラシを見てわからないのか?

●チラシは現職の議員である。

●元職や過去に議員をしていても。落選すれば、他県や広島県の人から見てもただの一般人。

●⑫の知り合いの医療従事者でも、谷本さんの写真を見せてもこれ誰?という反応。

●●●(相棒)さんが思う様に谷本さんは他県では知っている人は少ない。

落選してるんだから登壇を無断で取り消されても仕方ない...という言い分でした。

【広島デモ】無断で登壇を取り消した理由と、分断がないと言ってる人たちの本音

元議員はバカにされる対象のようですが、そのイメージを悪くして、何がしたいのか?

『日本列島100万人プロジェクト』のスタッフが、堂々と嘘を拡散しているのは違和感があります。

...でも、こう考えられます。

谷本さんは『自然共生党』の代表。

『日本列島100万人プロジェクト』も政治団体です。

結果的にですが、この構図は、政治団体が他の政治団体の事を悪く言ってイメージを落としている事になります。

(反コロ票狙い)選挙を意識した人にとっては、意味があるんでしょう。

無理矢理、谷本さんの責任にする理由、他にもあるでしょうか?

無名の私がやったと言っても、誰それ?ですからね。

今後の展開予想

ちょっと話はそれますが、

工作員はついた嘘がバレそうになると、あるいはバレたら、その情報を持っている人(ターゲット)に急接近します。

このストーリーだと、「徹底的に除外すると言われた男性活動家」がターゲットです。

工作員は、嘘をついた事を揉み消したり、それ以上しゃべらせないようにする為、そのターゲットを、脅し、買収、たらしこむ...等して、仲間に引き込みます。

仕事や良いポジションを与えたり、その人の世話をしたり、秘書のようにべったり張り付くケースもあります。

その結果、そのターゲットは、工作員に頭が上がらなくなったり、工作員の嘘を追及しなくなったり、意見を真逆に変更したりします。

そういう事が本当にあるんですね。何度目かな...。

人は変えられない...という格言がありますが、あっさり変わります。別人レベルです。

工作員ではない活動家の場合、そんな分かりやすい事しないと思いますが、一応書いておきます。

この通りの事が実際に起きて、広島の活動家が取り込まれたら、ブロガーとしては面白い展開だなと思いますが、

活動家としては、残念な気持ちになりますね。

毛利さんに対して

向うがどう思ってるかは知りませんが、(というか私は彼らには何もしていない)私は毛利さん個人には、悪い印象はないんですね。

以前呉市でやった講演会に来て、スタッフの一人として協力してくれたこともありましたし、数か月前、私が配り切れないチラシを快く受け取ってくれました。

最初から諦めずに続けている貴重な一人で、人柄自体は好印象です。

私は過激な街宣はしない主義なので、「〇〇排除しろーっ!」とか、「増税メガネ!」と絶叫するような活動には参加はできませんが、集客には協力してました。

一生懸命やっているので、当ブログでも100万人プロジェクトの活動告知を見つけたら紹介してました。

今後もそれは続けるつもりでしたが、私や谷本さんと繋がりがある人が実際に排除されるなら、残念ですが拡散には協力できません。

何故なら、もし告知を見て遠くから参加した人が、現場で排除すると言われたら、可愛そうだからです。

排除の指示はどこから?

毛利さんは誰でも受け入れるおおらかな人なので、排除の指示は彼ではないでしょう。

違ったら嫌ですが、今までの彼だったら、誰かを排除するような事は考えられないです。

どちらかというと、他所で排除された人を受け入れるタイプだと思います。

一方、広島デモ旧実行委員会は、排除体質がすごかったです。

詳しくは以下。

解散後の新しいメンバーは、中に入っていない私には分からないですが、主催者Nさんなど主要メンバーが同じなので、基本同じ体質になると思います。

もし排除命令が出ているとしたらここでしょうね。

私は以前の記事で『日本列島100万人プロジェクト』や毛利さんの事にはほぼ触れていません。この事くらいでしょうか。

『日本列島100万人プロジェクト』は協力団体ではあっても、旧実行委員のメンバーではないので当然です。

(今は知りませんが...)

...にも関わらず、何故か『100万人プロジェクト』から悪く言われているわけです。

スタッフから、書いて酷い!

...って言われても、いやいや、あんたらの事は書いてません...です。

これ以上事を荒立てる?

決裂した仲間からの最後のメッセージが「これ以上事を荒立てないで下さい」です。

事を荒立ててるのは私ではなく、主催者さん側なのですが、注意する相手を間違えているようでした。

でも、この忠告は参考になりました。

他にも、因果関係がわからない人がいるかもしれないので、分かりやすく整理しておきます。

本来は一回で終わるはずでしたが、色々あって、本記事で8回目です。

私の行動は起きた事象に対応しているだけです。

実害が起きているので対処せざるを得ません。

原因があって動いているので、原因がなければ何もしていません。他の事に時間を使います。

事を荒立てるというのは、原因を作っている方なんですね。

街宣チームを解散したわけ

くどいですが、広島デモ分断の真相シリーズを書いているのは谷本さんではなく私です。

直接私と知り合いの方にお伝えしたいことがあります。

今後、私とは縁を切ったと言って下さい。

でないと、反コロ界隈から追放される可能性があります。

私は元々一人で活動していたのですが、縁あって街宣チームを作る事になりました。

緩いチームなので、一年以上活動しておらず、メンバーもそれぞれの道を歩んでいました。

私も一人活動がメインになっていたので、このままでいいかな~と、休止のまま放置していたのです。

しかし、旧実行委員メンバーの一人と決裂してから、これを機に辞める事を提案しようと思いました。

小さいチームとはいえ、私が代表なので、その矛先がメンバーに向くのを避けたかったからです。

次の代表を決めて続けるか、解散するか、みんなに意見を聞いて決めました。

もし、誰かから「谷本さんの肩をもったら排除する」と言われたら、是非、このブログが発信元だから、こいつを排除した方がいい...と教えてあげて下さい。

活動家の心構え

重要な事なのでもう一度言います。

谷本さんが書いた...というのは嘘です。

そもそも、広島デモに協力していた一人であり、実行委員会グループの中でも、メンバーを外されるような事は全くやっておりません。

⑫さんは、自然共生党の党員に脅しをかけてきました。私の記事を拡散するのは名誉棄損だと。

私の記事は、起きた事象の説明で、切られた側の被害状況を記録しています。

これが名誉棄損にあたるなら、ワクチン被害者が被害を訴える事もいけないことになります。

何もやってない人を嘘をついて貶める方がもっと問題です。

現在の広島デモの実行委員会が指揮しているのか、日本列島100万人プロジェクトが勝手にやっているのか知りませんが、

政治団体代表の毛利さんの信用を落とす事になるので、心配しています。

あの人と付き合わない方がいいよ...ハッキリ言ってこれは、女子中学生レベルの発想です。世直ししようと決意した人が、何をやってるんですか?

広島デモの実行委員会は、おそらく終わったら散るので、信用が落ちても、目的の為には何でもするかもしれまんが...

今後も長く活動をする人、選挙に出たい人は、不誠実な行いはしない方が賢明だと思います。